- ビルド定義

ビルド定義

このページでは、多少の「理論」も含めた sbt のビルド定義 (build definition) と build.sbt の構文を説明する。

sbt 0.13.13 など最近のバージョンをインストール済みで、

sbt の使い方を分かっていて、「始める sbt」の前のページも読んだことを前提とする。

このページでは build.sbt ビルド定義を紹介する。

sbt バージョンの指定

ビルド定義の一部としてビルドに用いる sbt のバージョンを指定する。

これによって異なる sbt ランチャーを持つ複数の人がいても同じプロジェクトを同じようにビルドすることができる。

そのためには、project/build.properties

という名前のファイルを作成して以下のように

sbt バージョンを指定する:

sbt.version=1.10.10

もしも指定されたバージョンがローカルマシンに無ければ、

sbt ランチャーは自動的にダウンロードを行う。

このファイルが無ければ、sbt ランチャーは任意のバージョンを選択する。

これはビルドの移植性を下げるため、推奨されない。

ビルド定義とは何か

ビルド定義は、build.sbt

にて定義され、プロジェクト (型は Project)

の集合によって構成される。

プロジェクトという用語が曖昧であることがあるため、このガイドではこれらをサブプロジェクトと呼ぶことが多い。

例えば、カレントディレクトリにあるサブプロジェクトは build.sbt に以下のように定義できる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalaVersion := "2.12.7"

)

それぞれのサブプロジェクトは、キーと値のペアによって詳細が設定される。

例えば、name というキーがあるが、それはサブプロジェクト名という文字列の値に関連付けられる。

キーと値のペア列は .settings(...) メソッド内に列挙される:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalaVersion := "2.12.7"

)

build.sbt はどのように settings を定義するか

build.sbt において定義されるサブプロジェクトは、キーと値のペア列を持つと言ったが、

このペアはセッティング式 (setting expression) と呼ばれ、build.sbt DSL にて記述される。

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "hello"

)

build.sbt DSL を詳しくみてみよう:

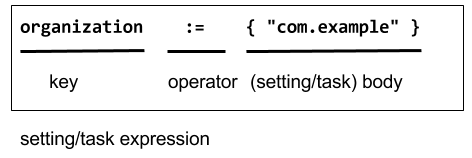

それぞれのエントリーはセッティング式 (setting expression) と呼ばれる。

中にはタスク式と呼ばれるものもある。この違いはこのページの後で説明する。

セッティング式は以下の 3部から構成される:

- 左辺項をキー (key) という。

- 演算子。この場合は

:=。 - 右辺項は本文 (body)、もしくはセッティング本文という。

左辺値の name、version、および scalaVersion はキーである。

キーは

SettingKey[T]、

TaskKey[T]、もしくは

InputKey[T] のインスタンスで、

T はその値の型である。キーの種類に関しては後述する。

name キーは SettingKey[String] に型付けされているため、

name の := 演算子も String に型付けされている。

誤った型の値を使おうとするとビルド定義はコンパイルエラーになる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := 42 // コンパイルできない

)

build.sbt 内には val、lazy val、def を定義することもできる。

build.sbt において、トップレベルで object や class を定義することはできない。

それらが必要なら project/ 配下にScala ソースファイル (.scala) を置くべきだろう。

キー

種類

キーには三種類ある:

SettingKey[T]: 一度だけ値が計算されるキー(値はサブプロジェクトの読み込み時に計算され、保存される)。TaskKey[T]: 毎回再計算されるタスクを呼び出す、副作用を伴う可能性のある値のキー。InputKey[T]: コマンドラインの引数を入力として受け取るタスクのキー。 「始める sbt」ではInputKeyを説明しないので、このガイドを終えた後で、Input Tasks を読んでみよう。

組み込みのキー

組み込みのキーは Keys と呼ばれるオブジェクトのフィールドにすぎない。

build.sbt は、自動的に import sbt.Keys._ するため、sbt.Keys.name は name として参照することができる。

カスタムキー

カスタムキーは settingKey、 taskKey、 inputKey といった生成メソッドを用いて定義する。

どのメソッドでもキーに関連する型パラメータを必要とする。

キーの名前は val で宣言された変数の名前がそのまま用いられる。

例として、新しく hello と名づけたキーを定義してみよう。

lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")

実は .sbt ファイルには、設定を記述するのに必要な val や def を含めることもできる。

これらの定義はファイル内のどこで書かれてもプロジェクトの設定より前に評価される。

注意 一般的に、初期化順問題を避けるために val の代わりに lazy val が用いられることが多い。

タスクキーかセッティングキーか

TaskKey[T] は、タスクを定義しているといわれる。タスクは、compile や package のような作業だ。

タスクは Unit を返すかもしれないし(Unit は、Scala での void だ)、

タスクに関連した値を返すかもしれない。例えば、package は作成した jar ファイルを値として返す TaskKey[File] だ。

例えばインタラクティブモードの sbt プロンプトに compile と入力するなど、何らかのタスクを実行する度に、

sbt はそのタスクを一回だけ再実行する。

サブプロジェクトを記述する sbt のキーと値の列は、name のようなセッティング (setting) であれば、

その文字列の値をキャッシュすることができるが、

compile のようなタスク(task)の場合は実行可能コードを保持しておく必要がある

(たとえその実行可能コードが最終的に文字列を返したとしても、それは毎回再実行されなければならない)。

あるキーがあるとき、それは常にタスクかただのセッティングかのどちらかを参照する。 つまり、キーの「タスク性」(毎回再実行するかどうか)はそのキーの特性であり、その値にはよらない。

タスクとセッティングの定義

:= を使うことで、タスクに任意の演算を代入することができる。

セッティングを定義すると、その値はプロジェクトがロードされた時に一度だけ演算が行われる。

タスクを定義すると、その演算はタスクの実行毎に毎回再実行される。

例えば、少し前に宣言した hello というタスクはこのように実装できる:

lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

hello := { println("Hello!") }

)

セッティングの定義は既に何度か見ていると思うが、プロジェクト名の定義はこのようにできる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "hello"

)

タスクとセッティングの型

型システムの視点から考えると、タスクキー (task key) から作られた Setting は、セッティングキー (setting key) から作られたそれとは少し異なるものだ。

taskKey := 42 は Setting[Task[T]] の戻り値を返すが、settingKey := 42 は Setting[T] の戻り値を返す。

タスクが実行されるとタスクキーは型T の値を返すため、ほとんどの用途において、これによる影響は特にない。

T と Task[T] の型の違いによる影響が一つある。

それは、セッティングキーはキャッシュされていて、再実行されないため、タスキキーに依存できないということだ。

このことについては、後ほどのタスク・グラフにて詳しくみていく。

sbt シェルにおけるキー

sbt のインタラクティブモードからタスクの名前を入力することで、どのタスクでも実行することができる。

それが compile と入力することでコンパイルタスクが起動する仕組みだ。つまり、compile はタスクキーだ。

タスクキーのかわりにセッティングキーの名前を入力すると、セッティングキーの値が表示される。

タスクキーの名前を入力すると、タスクを実行するが、その戻り値は表示されないため、

タスクの戻り値を表示するには素の <タスク名> ではなく、show <タスク名> と入力する。

Scala の慣例にならい、ビルド定義ファイル内ではキーはキャメルケース(camelCase)で命名する。

あるキーについてより詳しい情報を得るには、sbt インタラクティブモードで inspect <キー名> と入力する。

inspect が表示する情報の中にはまだよく分からない点もあるかもしれないが、一番上にはセッティングの値の型と、セッティングの簡単な説明が表示されていることだろう。

build.sbt 内の import 文

build.sbt の一番上に import 文を書くことができ、それらは空行で分けなくてもよい。

デフォルトでは以下のものが自動的にインポートされる:

import sbt._

import Keys._

(さらに、auto plugin があれば autoImport 以下の名前がインポートされる。)

Bare .sbt ビルド定義

セッティングは、.settings(...) の呼び出しの中だけではなく build.sbt に直書きすることができ、

これは 「bare style」と呼ばれる。

ThisBuild / version := "1.0"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

この構文は ThisBuild にスコープ付けされたセッティングを書いたり、プラグインを追加するのに向いている。

スコープやプラグインに関してはまた後ほど。

ライブラリへの依存性を加える

サードパーティのライブラリに依存するには二つの方法がある。

第一は lib/ に jar ファイルを入れてしまう方法で(アンマネージ依存性、unmanged dependency)、

第二はマネージ依存性(managed dependency)を加えることで、build.sbt ではこのようになる:

val derby = "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3"

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += derby

)

これで Apache Derby ライブラリのバージョン 10.4.1.3 へのマネージ依存性を加えることができた。

libraryDependencies キーは二つの複雑な点がある:

:= ではなく += を使うことと、% メソッドだ。

後でタスク・グラフで説明するが、+= はキーの古い値を上書きする代わりに新しい値を追加する。

% メソッドは文字列から Ivy モジュール ID を構築するのに使われ、これはライブラリ依存性で説明する。

ライブラリ依存性に関する詳細については、このガイドの後ろの方までとっておくことにする。 後ほど一ページを割いて丁寧に説明する。